Comment récupérer le sel dissous dans l'eau ?

|

|

| On met du sel dans l'eau. | On mélange, le sel se dissout, on ne le voit plus. |

Nos hypothèses et nos expériences :

Bastien : Je verse l'eau dans un autre pot et je récupère le sel.

Aucune trace de sel dans le pot, ça ne marche pas.

Florent : Je me verse l'eau dessus, j'attends que ça sèche et j'aurai des marques blanches sur moi.

L'eau versée sur nos bras a séchée, aucune trace de sel n'apparaît.

L'idée était bonne et Florent nous dit qu'il a déjà eu des traces de sel sur lui à la mer.

Notre eau n'était peut-être pas assez salée.

Jules : Je fais passer l'eau dans un filtre à café et le sel restera dans le filtre.

Quelques traces de sel apparaissent sur le filtre mais beaucoup de sel est resté dans l'eau.

Nous le savons car nous l'avons goûtée, elle était encore très salée.

Cette idée est bonne aussi mais nous n'avons encore pas récupéré tout le sel !

Noah : Je laisse le pot pendant 3 jours et après je verrai le sel.

Bravo : il n'y a plus d'eau dans le pot et tout le sel est là.

Il faut donc :

Laisser l'eau s'évaporer et récupérer le sel au fond du pot,

c'est le principe des marais salants.

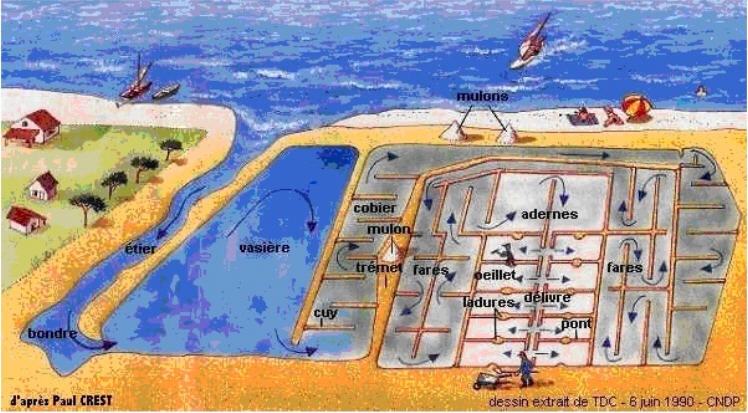

Les marais

salants, ou salines, sont des bassins situés en bord de mer permettant de

récolter le sel marin.

L’eau de mer qui entre dans un marais salant suit un

trajet plus ou moins long, de bassin en bassin.

A marée haute, l’eau arrive par

un canal, l’étier, dans un grand réservoir, la vasière.

Sous l’action du vent

et du soleil, l’eau commence à s’évaporer.

L’eau est ensuite peu à peu envoyée

dans d’autres bassins où elle continue de s’évaporer.

Ensuite, le sel peut être

récolté. Le paludier ramasse d’abord la « fleur de sel »,

constituée

de petits cristaux qui flotte à la surface de l’eau.

Il récolte ensuite le gros

sel tombé au fond.

| visiteur(s) sur cette page depuis Septembre 2007 |